【学习园地】不当得利请求权的搜寻、检视和关键证据

不当得利请求权的搜寻、检视和关键证据

不当得利请求权的搜寻路径

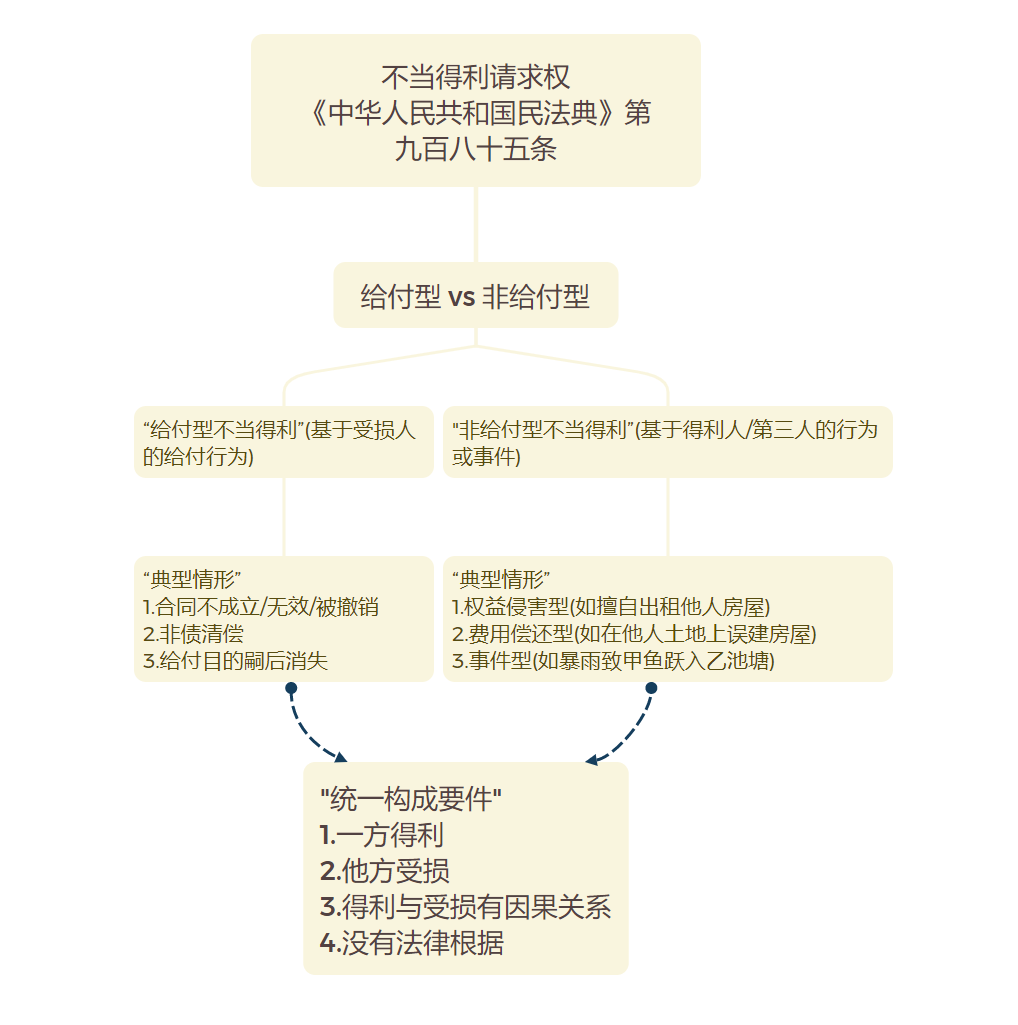

不当得利制度旨在矫正财产变动中“无法律上原因”的失衡,实现“损其所当损,得其所当得”的公平理念。不当得利请求权的核心法律依据是 《中华人民共和国民法典》第九百八十五条:“得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人有权请求得利人返还取得的利益。”

其核心适用情境与逻辑结构,可通过下图清晰地展现:

在搜寻时,一个重要的原则是补充性(或称辅助性)原则:即如果受损方可以基于合同、侵权等其他请求权基础提出主张,则应优先适用其他基础,不当得利请求权居于补充地位。

不当得利请求权的三阶层检视与证据清单

我们以最常见的给付型不当得利为例,进行三阶层检视。

(一)阶层一:请求权是否成立?

请求权是否成立由受损人【原告】承担举证责任。

此阶段需证明不当得利的全部构成要件均已满足。其中,“没有法律根据”是举证的核心与难点。

1. 一方取得财产上利益的证据

(1)得利人账户收到款项的银行流水记录。

(2)财产(如货物、房屋、车辆)已登记在或交付至得利人名下的凭证。

2. 他方受有损失的证据

(1)原告账户转出款项的银行凭证。

(2)财产从原告名下转移或控制的记录。

(3)证明损失与得利具有直接关联性的说明。

3. 得利与受损之间有因果关系的证据

证明款项或财产是“直接从原告流向被告”的证据,如转账备注、交接单等。

4. “没有法律根据”的证据(核心要件)

(1)证明基础法律关系不存在或已消灭

①合同被确认无效或被撤销的法院判决书、仲裁裁决书。

②证明合同已合法解除并明确了解除后果的证据。

③证明债务根本不存在的证据(如证明是误还款的账目记录)。

(2)证明给付目的未能实现

例如,为结婚而赠予财物,但最终未结婚的证据;为特定目的付款,但该目的确定无法达成的证明。

(二)阶层二:请求权是否已消灭?

请求权是否已消灭由得利人【被告】承担举证责任。

《中华人民共和国民法典》第九百八十六条规定了得利消灭的抗辩:“得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据,取得的利益已经不存在的,不承担返还该利益的义务。”

1.得利人需证明自己为“善意”且“利益已不存在”

(1)“善意”证据:证明自己在取得利益时,有合理理由相信该给付是合法的(如基于一份形式有效的合同收款)。

(2)“利益已不存在”的证据:证明所获利益已被用于必要开支、意外灭失或无偿转赠等,自身财产未因该得利而净增加。

2.注意:如果得利人为恶意(明知无法律根据),则无论利益是否存在,都应返还并赔偿损失。

(三)阶层三:请求权是否可执行?

请求权是否可执行由得利人【被告】主张并承担举证责任。

1.诉讼时效抗辩:不当得利返还请求权适用3年普通诉讼时效。

2.履行抗辩权:如已返还部分利益,提供相应凭证。

核心证据清单总结

为使策略更直观,受损人主张权利时,应围绕以下核心要件组织证据:

证明对象 | 核心证据清单 |

一方得利 一方得利 & 他方受损 |

|

因果关系 |

|

没有法律根据 (核心与难点) |

|

返还范围 (确定诉请金额) |

|

总结与策略

1. 锁定“没有法律根据”:这是不当得利之诉的“灵魂”。起诉前必须想清楚并准备好证据来证明“为什么对方拿这个钱/物是没有道理的”。

2. 明确类型,精准举证:

(1)给付型:重点攻击“给付目的未能实现”。

(2)权益侵害型:重点证明“被告未经许可,使用了本属于原告的权益并获利”。

3. 善用举证责任分配:虽然“没有法律根据”主要由原告举证,但在某些情况下(如基础合同无效),原告提供初步证据后,法院可能要求被告证明其得利“有法律根据”。

4. 注意与其他请求权的竞合:在合同无效、被撤销后,返还原物或款项的请求权基础,既是《中华人民共和国民法典》第一百五十七条关于合同无效后果的规定,也完全符合不当得利的构成要件。在实践中,二者常被一并或选择适用。

通过这套系统的搜寻、检视方法和证据准备思路,可以有效地利用不当得利制度,追索在缺乏合法依据的财产变动中失去的利益,维护自身的财产权利秩序。

——润天律师事务所