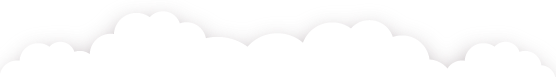

举证期限与逾期举证

举证期限制度,是指负有举证责任的当事人应当在法律规定和法院指定的期限内提出证明其主张的相应证据,逾期不举证承担证据失权的法律后果的一项民事制度。法律设定举证期限的目的在于规范当事人在期限内进行举证,避免因其滥用或者怠于行使诉讼权利而影响诉讼程序的进行。

举证期限制度包含两大内容:举证期限与逾期举证的法律后果。

一、民诉法及司法解释对举证期限的规定

(一)举证期限的确定

1.确定举证期限的两种方式

第一种是法院指定,审理程序不同,法定最短期限也不同,如一审普通程序审理的案件法院指定的举证期限不得少于十五日。

第二种是当事人协商,并经法院准许。从理论上讲,当事人协商不受前述法院指定举证法定期限的限制。但是在实务中,协商确定举证期限的情形比较少见。

2.举证期限的起算点

旧《证据规定》是从当事人收到受理通知书和应诉通知书的次日起算;现行《证据规定》并未规定起算点,一般认为是从收到举证通知书的次日起算。并且,人民法院在“审前准备阶段”都可以送达举证通知书。

《中华人民共和国民事诉讼法》(2023)

第六十八条 当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。

人民法院根据当事人的主张和案件审理情况,确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的,可以向人民法院申请延长期限,人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的,人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据,或者采纳该证据但予以训诫、罚款。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第五十条 人民法院应当在审理前的准备阶段向当事人送达举证通知书。

举证通知书应当载明举证责任的分配原则和要求、可以向人民法院申请调查收集证据的情形、人民法院根据案件情况指定的举证期限以及逾期提供证据的法律后果等内容。

第五十一条第一款 举证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许。

人民法院指定举证期限的,适用第一审普通程序审理的案件不得少于十五日,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日。适用简易程序审理的案件不得超过十五日,小额诉讼案件的举证期限一般不得超过七日。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第九十九条第一、二款 人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限。举证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许。

人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于十五日,当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日。

(二)举证期限的延长

当事人在期限内举证存在客观障碍时,可以在举证期限届满前向人民法院书面申请延长举证期限。值得注意的是,申请延长仅限于“客观障碍”这一种情形,即当事人并无过错,不包括因一般过失或轻微过失逾期举证的情形,更不包括因重大过失或故意逾期举证的情形。

当事人书面申请延长举证期限,法院并非进行形式审查,而是实质审查。理由成立的,法院应当准许延长。至于哪些理由属于可以成立的,法律和司法解释没有明确规定,这一问题交由法官根据个案的实际情况自由裁量。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第五十二条 当事人在举证期限内提供证据存在客观障碍,属于民事诉讼法第六十五条第二款规定的“当事人在该期限内提供证据确有困难”的情形。

前款情形,人民法院应当根据当事人的举证能力、不能在举证期限内提供证据的原因等因素综合判断。必要时,可以听取对方当事人的意见。

第五十四条 当事人申请延长举证期限的,应当在举证期限届满前向人民法院提出书面申请。

申请理由成立的,人民法院应当准许,适当延长举证期限,并通知其他当事人。延长的举证期限适用于其他当事人。

申请理由不成立的,人民法院不予准许,并通知申请人。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第一百条 当事人申请延长举证期限的,应当在举证期限届满前向人民法院提出书面申请。

申请理由成立的,人民法院应当准许,适当延长举证期限,并通知其他当事人。延长的举证期限适用于其他当事人。

申请理由不成立的,人民法院不予准许,并通知申请人。

(三)举证期限的重新确定

1.提供反驳证据、补正证据的情况

(1)反驳证据与补正证据

反驳证据是指一方当事人针对对方提交的证据,以证明该证据不具有合法性、真实性或关联性的证据。

而补正证据指的是对瑕疵证据的补正。比如提交的情况说明只有单位公章和负责人签名,没有经办人签名等等。

举证期限届满后,当事人提供反驳证据,补正证据的,人民法院可以酌情再次确定举证期限,该期限不受前款规定的期间限制。

实务中,有时会出现对方申请延长举证期限我方却毫不知情的情况。如果对方因此在庭审时提交了延期举证后的证据,如有必要,我方应及时主动向法庭提议,要求给予我方合理的举证期限以提供反驳证据。

(2)补正证据与补强证据

值得注意的是,需要区分清楚补正证据与补强证据。上已述及,补正证据是对证据来源、形式等瑕疵的补正。

而补强证据中,被补强的证据本身并不存在瑕疵,提交补强证据仅仅是为了提高原证据的证明力,比如近亲属作出有利于己方当事人的证人证言证明力较弱,若提交其他证据对此进行补强,即为补强证据。

补强证据与补正证据有着本质区别,应该受到举证期限的限制。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第五十一条第二款 举证期限届满后,当事人提供反驳证据或者对已经提供的证据的来源、形式等方面的瑕疵进行补正的,人民法院可以酌情再次确定举证期限,该期限不受前款规定的期间限制。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第九十九条第三款 举证期限届满后,当事人对已经提供的证据,申请提供反驳证据或者对证据来源、形式等方面的瑕疵进行补正的,人民法院可以酌情再次确定举证期限,该期限不受前款规定的限制。

2.追加当事人,增加、变更诉讼请求,重审等情况

根据《证据规定》第五十五条的规定,在出现追加新的诉讼参与人(当事人、有独三、无独三),人民法院应当为新的当事人确定举证期限,并且该期限适用于其他当事人。

此外,当事人增加、变更诉请,提出反诉,或者发回重审的案件,人民法院可以根据案件的具体情况,酌情确定举证期限。

值得注意的是,追加新的当事人时,虽然法院应当重新确定举证期限,但若被追加的当事人明确表示放弃举证期限,人民法院未重新指定举证期限并不算程序违法。在最高法民终919号(2017)一案中,绿洲公司认为一审法院在追加绿创公司为本案被告并在其增加诉讼请求后,未重新指定举证期限,违反法律规定。最高院认为本案被追加的绿创公司明确表示放弃举证期限,一审法院未重新指定举证期限并未违反相关法律规定。

除追加新的当事人外,其他状况下法院均是“可以”重新确定。最终是否重新确定,需要根据案件的具体情况来判断是否具有重新举证的必要性。比如在最高院民终329号(2019)一案中,最高院认为本案名为变更诉讼请求,实为对其诉讼请求的明确,人民法院无须重新指定答辩、举证日期。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第五十五条 存在下列情形的,举证期限按照如下方式确定:

(一)当事人依照民事诉讼法第一百二十七条规定提出管辖权异议的,举证期限中止,自驳回管辖权异议的裁定生效之日起恢复计算;

(二)追加当事人、有独立请求权的第三人参加诉讼或者无独立请求权的第三人经人民法院通知参加诉讼的,人民法院应当依照本规定第五十一条的规定为新参加诉讼的当事人确定举证期限,该举证期限适用于其他当事人;

(三)发回重审的案件,第一审人民法院可以结合案件具体情况和发回重审的原因(比如因程序违法重审,可以不重新确定举证期),酌情确定举证期限;

(四)当事人增加、变更诉讼请求或者提出反诉的,人民法院应当根据案件具体情况重新确定举证期限;

(五)公告送达的,举证期限自公告期届满之次日起计算。

3.特别规定:当事人主张法律关系性质与法院认定不一致时的程序处理

如果法院在审理中认为当事人主张的法律关系的性质与在审理中根据案件事实作出的认定不一致时,应当在审理中予以释明,告知当事人就法院认定的法律关系性质进行举证质证与辩论。当事人根据法庭审理情况变更诉讼请求的,法院可以根据具体情况决定是否重新指定举证期限。若法院未予释明,直接进行审理,则是从实质上剥夺了当事人的辩论权,属于程序违法。但如果该法律关系性质对裁判无影响,或者有关问题已经当事人充分辩论,那么当事人的辩论权并未受到侵害,法庭未予释明并不属于程序违法。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第五十五条 存在下列情形的,举证期限按照如下方式确定:

(一)当事人依照民事诉讼法第一百二十七条规定提出管辖权异议的,举证期限中止,自驳回管辖权异议的裁定生效之日起恢复计算;

(二)追加当事人、有独立请求权的第三人参加诉讼或者无独立请求权的第三人经人民法院通知参加诉讼的,人民法院应当依照本规定第五十一条的规定为新参加诉讼的当事人确定举证期限,该举证期限适用于其他当事人;

(三)发回重审的案件,第一审人民法院可以结合案件具体情况和发回重审的原因(比如因程序违法重审,可以不重新确定举证期),酌情确定举证期限;

(四)当事人增加、变更诉讼请求或者提出反诉的,人民法院应当根据案件具体情况重新确定举证期限;

(五)公告送达的,举证期限自公告期届满之次日起计算。

二、逾期举证的后果与证据突袭

(一)逾期举证的后果

从一定程度上来说,由于民事案件的复杂性、多样性,以及当事人的法律意识良莠不齐,若规定过于苛刻的逾期举证后果,可能会不利于查明案件事实。因此,我国立法以“以证据不失权为原则,以失权为例外”的精神制定了举证时限制度,并根据不同情况进行了规范。

首先,逾期举证的后果建立在对方当事人提出异议的基础上,若对方未提出异议,则视为未逾期。

其次,在对方提出异议的基础上,逾期举证的证据是否失权,将取决于证据的重要程度,即是否与案件基本事实有关,以及当事人的过错程度。

1.当事人因客观原因未提交,视为未逾期;

2.非因故意或者重大过失未提交,即因一般过失未提交,人民法院应当采纳,并对当事人予以训诫;

3.因故意、重大过失未提交,人民法院原则上不予采纳,但若证据与案件基本事实有关,人民法院应当采纳,并予以训诫、罚款。

举证期限的目的其一是保证诉讼效率,防止当事人逾期举证影响诉讼的如期、有效进行。其二是保障当事人处于平等的地位进行对抗,防止证据突袭。

(二)证据突袭

民事诉讼中,一些律师或当事人制定诉讼策略时往往会采取证据保留、逾期举证的行为。所谓“证据保留”,即原告在立案呈交起诉状及相关材料时只提交部分证据,或者被告在举证期内不提交或只提交部分证据,其余的关键性证据等到当庭再提交,力求起到突然袭击的效果。

实践中,如果对方当事人不主动对逾期举证一事提出异议,人民法院为了庭审的顺利进行,很少会主动对逾期举证问题进行审查。往往要一方逾期举证的行为十分恶劣,严重影响诉讼正常进行的时候,人民法院才会给予处罚。杭州市钱塘区人民法院在“杭州某餐饮管理公司与股东孙某损害公司利益责任纠纷案”中,原告在举证期限内仅提交6页证据,在开庭前三天又提交证据800余页,导致案件延期开庭;延期后,在案件开庭前,原告补充提交8000余页证据,开庭时,又当庭补充提交200余页证据材料。并且原告既未提出延期举证申请,也未说明正当理由。最终钱塘法院对该公司作出5万元罚款的决定。在该公司如此严重影响诉讼进行的情况下,法院仅罚款5万元,也可以看出实务中法院对于逾期举证行为的打击力度并不大。

一方面,我们在诉讼中应当对案情进行深入分析和准确判断,要事先做好对方当事人会进行证据偷袭的准备;另一方面,我们也应当及时收集、整理和提交证据,尽量避免逾期举证,若出现必须逾期举证的情形,也要及时提交延期举证申请,避免因法院不予采纳而给当事人造成损失,避免法院对当事人进行罚款、训诫,也避免给自身执业带来不良影响。

若在诉讼中遭遇了对方的证据突袭,首先我们应当对对方逾期举证的行为提出异议,声明该证据法庭不应当采纳。

其次,要判断该证据的重要性。如果该证据对诉讼影响不大,则可以着手当庭发表质证意见,这样有利于庭审的顺利进行。若该证据十分重要,则建议向法院申请延期审理,或者申请质证期限,避免在庭审中直接发表意见。如果当庭质证并无太大问题,法官也一定要我们当庭发表质证意见,我们最好在质证后强调,以后续提交的书面质证意见为准,避免出现疏漏。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第一百零一条 当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由,必要时可以要求其提供相应的证据。

当事人因客观原因逾期提供证据,或者对方当事人对逾期提供证据未提出异议的,视为未逾期。

第一百零二条 当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据,人民法院不予采纳。但该证据与案件基本事实有关的,人民法院应当采纳,并依照民事诉讼法第六十八条、第一百一十八条第一款的规定予以训诫、罚款。

当事人非因故意或者重大过失逾期提供的证据,人民法院应当采纳,并对当事人予以训诫。

当事人一方要求另一方赔偿因逾期提供证据致使其增加的交通、住宿、就餐、误工、证人出庭作证等必要费用的,人民法院可予支持。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第五十九条 人民法院对逾期提供证据的当事人处以罚款的,可以结合当事人逾期提供证据的主观过错程度、导致诉讼迟延的情况、诉讼标的金额等因素,确定罚款数额。

三、举证期限约束与不约束的诉讼行为

(一)举证期限约束的诉讼行为

1.提供证据

这也是举证期限制度最直接约束的行为。

2.申请延长举证期限

上已述及,原则上申请延长举证期限应当在举证期限届满前书面提出。

3.申请法院调查收集证据

诉讼中若遇到因客观原因不能自行收集的证据,可以在举证期限届满前书面申请人民法院调查收集。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第二十条 当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据,应当在举证期限届满前提交书面申请。

申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据名称或者内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实以及明确的线索。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第九十四条 民事诉讼法第六十七条第二款规定的当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据包括:

(一)证据由国家有关部门保存,当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的;

(二)涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

(三)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。

当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,可以在举证期限届满前书面申请人民法院调查收集。

4.申请诉讼中证据保全

当事人向法院申请证据保全的,也应当在举证期限届满前向人民法院提出。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第二十五条 当事人或者利害关系人根据民事诉讼法第八十一条的规定申请证据保全的,申请书应当载明需要保全的证据的基本情况、申请保全的理由以及采取何种保全措施等内容。

当事人根据民事诉讼法第八十一条第一款的规定申请证据保全的,应当在举证期限届满前向人民法院提出。

法律、司法解释对诉前证据保全有规定的,依照其规定办理。

5.申请法院责令持有人提交书证、视听资料、电子数据

若书证在对方当事人控制之下的,承担举证证明责任的当事人可以在举证期限届满前书面申请法院责令对方提交。同时,根据《证据规定》第九十九条的规定,书证提出命令的规定也适用于视听资料、电子数据。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第一百一十二条 书证在对方当事人控制之下的,承担举证证明责任的当事人可以在举证期限届满前书面申请人民法院责令对方当事人提交。

申请理由成立的,人民法院应当责令对方当事人提交,因提交书证所产生的费用,由申请人负担。对方当事人无正当理由拒不提交的,人民法院可以认定申请人所主张的书证内容为真实。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第九十九条 本规定对证据保全没有规定的,参照适用法律、司法解释关于财产保全的规定。

除法律、司法解释另有规定外,对当事人、鉴定人、有专门知识的人的询问参照适用本规定中关于询问证人的规定;关于书证的规定适用于视听资料、电子数据;存储在电子计算机等电子介质中的视听资料,适用电子数据的规定。

6.申请证人出庭

申请证人出庭作证的,应当在举证期限届满前提出。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第一百一十七条 当事人申请证人出庭作证的,应当在举证期限届满前提出。

符合本解释第九十六条第一款规定情形的,人民法院可以依职权通知证人出庭作证。

未经人民法院通知,证人不得出庭作证,但双方当事人同意并经人民法院准许的除外。

7.申请有专门知识的人出庭作证

申请专家辅助人出庭对鉴定意见质证,或对案件涉及的专业问题提出意见,原则上也应该在举证期限届满前提出。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第一百二十二条 当事人可以依照民事诉讼法第八十二条的规定,在举证期限届满前申请一至二名具有专门知识的人出庭,代表当事人对鉴定意见进行质证,或者对案件事实所涉及的专业问题提出意见。

具有专门知识的人在法庭上就专业问题提出的意见,视为当事人的陈述。

人民法院准许当事人申请的,相关费用由提出申请的当事人负担。

(二)不受举证期限约束的行为

1.当事人向法院申请司法鉴定不受举证期限的约束

旧《证据规定》第二十五条规定:“当事人申请鉴定,应当在举证期限内提出。”虽然本条在2019新《证据规定》中已删除,但实务中有法官依然沿用旧规定,即当事人申请鉴定必须在举证期限届满前提出,届满后不得再提出申请。然而,一味要求当事人在举证期限届满前提出鉴定申请,有时并不合适。

首先,《民诉法解释》第一百二十一条规定:“当事人申请鉴定,可以在举证期限届满前提出。”这里规定的是“可以”,意味着当事人应尽可能在举证期限届满前提出鉴定申请,而并非只能在举证期限届满前提出。

其次,需要鉴定才能确定的争议事实也可能发生在举证期限届满后,比如当事人看了对方起诉书提交的证据复印件觉得并无问题,但在庭审看到原件后发现公章是可能假的,若不允许其申请鉴定,明显不利于查明事实和权利保障,也违背诚信原则。

按照《证据规定》第三十条规定,法院在案件审理过程中认为待证事实需要鉴定的,应当向当事人释明,并指定申请期限。也就是说,当事人申请鉴定不受举证期限约束,而受法院释明后指定的期限约束。

早在2009年,浙江高院《关于规范民商事案件中法官释明的若干规定(试行)》第二十八条第一款,关于法院释明问题的规定就很详细,值得借鉴:“在案件审理中,对案件的审理结果明显会起到决定作用的事项需要鉴定、评估、审计,但当事人未提出申请的,法官应当明确对该事项负有举证责任的当事人,并告知其在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料,致使该争议事实无法通过鉴定结论予以认定的法律后果。”

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第一百二十一条 当事人申请鉴定,可以在举证期限届满前提出。申请鉴定的事项与待证事实无关联,或者对证明待证事实无意义的,人民法院不予准许。

人民法院准许当事人鉴定申请的,应当组织双方当事人协商确定具备相应资格的鉴定人。当事人协商不成的,由人民法院指定。

符合依职权调查收集证据条件的,人民法院应当依职权委托鉴定,在询问当事人的意见后,指定具备相应资格的鉴定人。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019)

第三十条 人民法院在审理案件过程中(举证期限已届满)认为待证事实需要通过鉴定意见证明的,应当向当事人释明,并指定提出鉴定申请的期间。

符合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十六条第一款规定情形的,人民法院应当依职权委托鉴定。

2.当事人增减、变更诉讼请求,提出反诉不受举证期限的约束

司法解释规定当事人增加诉讼请求、提出反诉不受举证期限的约束,只需在法庭辩论结束前提出即可。

此外,虽然司法解释未规定变更、减少诉请的情形,但实务中一般认为也是在法庭辩论终结前提出都可以。

如最高院民二终字第176号(2015)一案中,最高院认为,立法并未将原告诉讼请求变更时间限于举证期限届满前。被告以原告超过举证期限变更诉请为由主张程序违法,于法无据,不予支持。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(2022)

第二百三十二条 在案件受理后,法庭辩论结束前,原告增加诉讼请求,被告提出反诉,第三人提出与本案有关的诉讼请求,可以合并审理的,人民法院应当合并审理。

作者介绍

王 旋

专职律师 高级企业合规师

133-3915-8238