【润天刑事】帮信罪专栏 | 帮信罪的规范解析与司法适用

关注公众号并留言 免费咨询

编者荐语

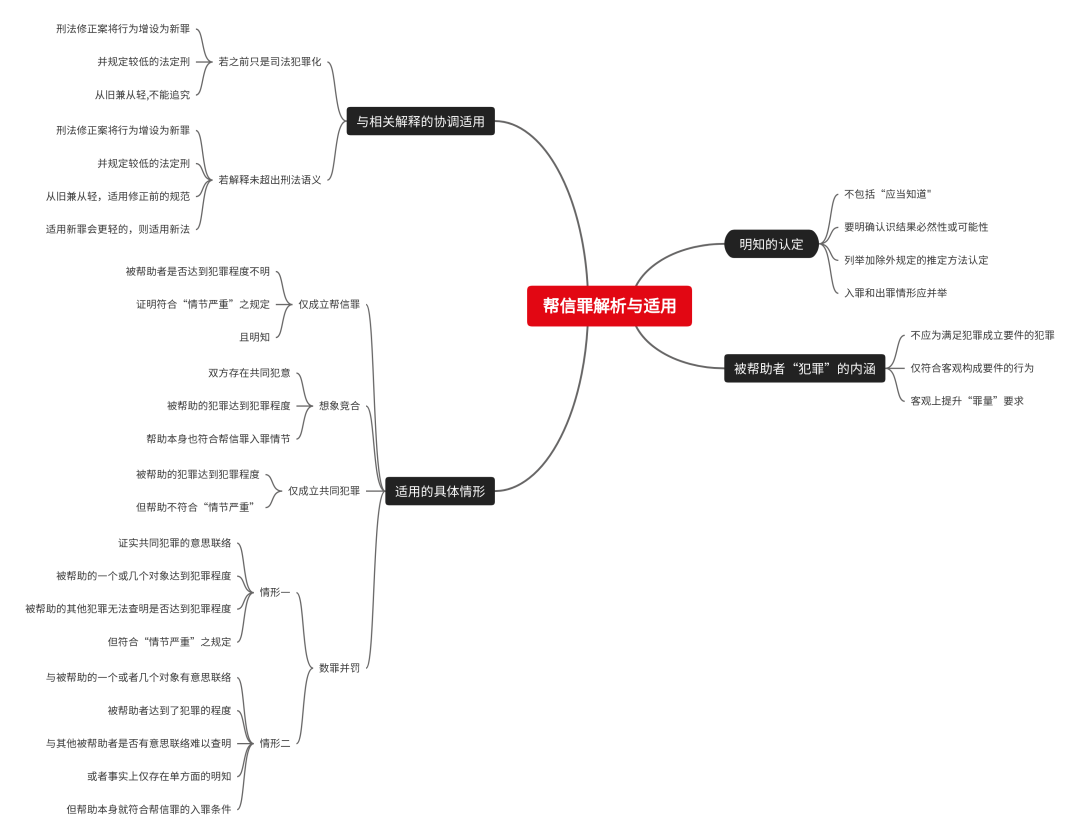

本文从四个方面对帮信罪进行剖析,首先是认为明知不包括应当知道,而且强调《解释》的相关规定仅对入罪情形加以列举而对提出相反证据的情形却仅作概括性规定,必然造成入罪清楚容易而出罪模糊困难的局面。所以,各种入罪情形和出罪情形应该在日后的司法解释中得到并举、不得偏废。

关于被帮助者“犯罪”如何理解,认为被帮助者的“犯罪”不应被限制解释为必须满足犯罪成立所有要件的犯罪,而应包括仅符合刑法分则客观构成要件的行为。

在帮信罪与相关司法解释之间的“规范冲突”及其协调适用问题上,若行为在刑法修正案以前被司法机关以相应犯罪论处属于违反罪刑法定的类推解释,类推解释的结论不能作为判断新旧规定处罚轻重的根据。相反,如果此种行为被修正前的司法解释规定为犯罪并未超出修正前的刑法规范的语义范围,刑法修正案又将这种行为增设为新罪并规定了较低的法定刑的,根据从旧兼从轻的原则,原则上应该适用修正前的刑法规范;但是根据具体案情如果适用新罪会处以行为人更轻的刑罚的,则应该适用“新法”。

最后针对帮信罪适用中的具体情形与罪名认定,论者也分几种情况进行了具体的详细的分析。

来源:《人民检察》 2021年第23期

作者:黄忠军 中国人民大学刑事法律科学研究中心研究人员

张占营 河北省衡水市桃城区人民检察院检察长

帮助信息网络犯罪活动罪的规范解析与司法适用

[关键词] 帮助信息网络犯罪活动罪 明知 共同犯罪 帮助犯

[摘要] 帮助信息网络犯罪活动罪是我国刑法修正案(九)新增的罪名,对其构成要件中“明知”和帮助对象“犯罪”的解释应当结合该罪的立法目的,根据有关司法解释中的通行做法得出结论。从单一制的立场看,刑法修正案(九)施行以前对网络犯罪帮助行为“以共犯论处”的司法解释并未违反罪刑法定原则,因此在该罪和有关司法解释发生效力冲突时应当按照“从旧兼从轻”原则进行处理。此外,根据是否成立该罪以及是否与被帮助者成立共同犯罪,该罪在司法适用中存在多种具体情形,需要根据共犯和罪数的基本理论分别加以讨论。

刑法修正案(九)增设了“帮助信息网络犯罪活动罪”,即“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金”。2019年10月最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)已经关注到了该罪因“明知”的难以认定、“情节严重”追诉标准的阙如以及“犯罪”的内涵争议等所导致的司法适用难题。另外,刑法修正案(九)生效以前发生的单方面明知的网络犯罪活动的技术帮助行为,在刑法修正案(九)生效以后才被审理的案件,究竟是按照以往相关司法解释的规定以相应犯罪的“共犯”论处,还是应该适用帮助信息网络犯罪活动罪来定性处罚,实践中也出现不同做法。该罪的罪状描述明显具有犯罪参与的特征,学界亦纷纷以共犯理论为依托,试图通过论证其究竟属于何种性质的立法规定,来为司法适用提供方向性的指导。但是,不仅各种理论本身面临无法自圆其说的缺陷,而且脱离罪刑规范本身完全局限于共犯理论框架之下得出的结论也难言合理。因此,应该立足于该罪的罪刑规范本身及其立法目的与“兜底性罪名”的价值定位,同时对《解释》的相关规定进行教义学评价,以澄清该罪司法适用所面临的争议问题、明确“新旧规范”之间合理衔接的适用规则,最终为该罪的具体适用提供类型性的参考指引。

一

“明知”的认定与《解释》第十一条的整体评价

该罪罪状描述中加入行为人主观“明知”的规定,实质上是明确将直接或间接故意地通过技术支持的方式参与到他人实施的网络犯罪活动之中的行为纳入刑事处罚的范围。“明知”作为主观的构成要件要素,以往司法实践的通行做法是“将明知解释为知道和应当知道,即把应知也包含在明知的范畴之中”。而理论上的一种观点则认为,“明知是一种现实的认识,而不是潜在的认识,即明知是指行为人已经知道某种事实的存在或者可能存在,而不包括应当知道某种事实的存在,否则便混淆了故意与过失”。从近些年司法解释关于“明知”的规定来看,最高法、最高检明显存在一个自我观点调整的过程:2009年以前的司法解释普遍将“明知”规定为包括“知道”和“应当知道”两种情形,而2009年之后的司法解释关于“明知”的规定则不再涵括“应当知道”的情形。鉴于司法解释之于我国司法实践的独特地位,应该可以得出如下基本结论——刑法分则中的“明知”不包括“应当知道”是目前理论与实务界的初步共识。作为故意犯罪的帮助信息网络犯罪活动罪,往往因提供帮助行为的行为人与被帮助者存在时空间隔,而不需要行为人存在确切的认知;但即使只要求行为人对危害结果的发生具有概括的故意,也必须符合犯罪故意的一般性要求,即行为人要明确认识到危害结果发生的必然性或可能性。如果行为人对危害结果发生的必然性或可能性只是处于一种可能认识的模糊状态,即使最后出现了危害结果,也只能在证明行为人确有违反注意义务的前提下,进一步判断能否追究其过失的罪责。因此,将“明知”限定为行为人知道危害结果发生的必然性或可能性,不仅明确了故意与过失的认定界限,也是对罪责原则的实践坚守。《解释》第十一条的规定保持了近十年来司法解释观点的一致性——不但明确了“明知”不再包括应当知道的情形,而且强调综合采用多种证据来判断“明知”的同时,采取列举加除外规定的推定方法来认定。《解释》对于“明知”的判断方法,除采用列举方式使得司法实践的可操作性增强,而且还增加了可以反证的规定,从而确立了综合判断的证明规则。《解释》的进步意义固然应该得到肯定,但是笔者认为,从有益于法治进步的视角而言,其仍具有鲜明的入罪思维,值得关注和研讨。具体来说,上述规定仅对入罪情形加以列举而对提出相反证据的情形却仅作概括性规定,基于我国目前的司法实践现状,必然造成入罪清楚容易而出罪模糊困难的局面。所以,各种入罪情形和出罪情形应该在日后的司法解释中得到并举、不得偏废。以上述规定为例,应该并列加入各种认定“明知”的除外情形——诸如虽有第一项、第二项规定的情况,但有相反证据证明鉴于技术障碍或者存在无法避免的特殊事由无法及时断开技术支持或者服务的;虽有第三项规定的交易价格或方式明显异常的情形,但是有相反证据证明网络服务提供者确实遵守了相关的法律规定及其行业规范的。

二

被帮助者“犯罪”的内涵界定

侵犯财产罪如诈骗罪关系紧密,就将其认定为侵犯财产罪等犯罪的帮助犯;只有坚持其侵犯公共法益的犯罪性质,才能使该罪的司法适用符合立法目的。因此,被帮助者的“犯罪”不应被限制解释为必须满足犯罪成立所有要件的犯罪,而应包括仅符合刑法分则客观构成要件的行为。《解释》第十三条关于“被帮助对象实施的犯罪行为可以确认,但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的,不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定”的规定,也采纳了笔者前述的观点。如此理解虽然能够与该罪的立法目的保持高度的一致性,但也存在容易过度扩大处罚范围的缺陷。从《解释》第十二条中“实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”的规定,可以看出其采取了一种折中方式——不要求被帮助行为完全符合犯罪全部成立要件,同时从客观层面提升“罪量”要求,这既实现了该罪的兜底性立法功能,也明确了处罚界限、适当限缩了处罚范围。

三

该罪与相关司法解释之间的“规范冲突”及其协

调适用

刑法修正案(九)施行以前,相关司法解释规定了不少对网络犯罪帮助行为“以共同犯罪论处”“以共犯论处”的条款。例如《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《诈骗解释》)第七条规定,“明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处”。因而单方面“明知”的网络犯罪帮助行为,发生在该修正案施行以前,但在修正案施行以后才被审结的,就必然涉及“新、旧规范”之间的适用衔接问题。

妥善解决这一难题,必须前提性地阐明相关司法解释的规定是否涉嫌违反罪刑法定原则。如果某类行为在刑法修正案施行以前并非刑法明文规定的犯罪,只是通过解释的方式进行的司法犯罪化,而刑法修正案又将这种行为增设为新罪并规定了较低的法定刑,根据从旧兼从轻原则,对刑法修正案施行之前的不构成其他犯罪的此类行为就不能再追究刑事责任。换言之,此类行为在刑法修正案以前被司法机关以相应犯罪论处就属于违反罪刑法定的类推解释,类推解释的结论不能作为判断新旧规定处罚轻重的根据。相反,如果此种行为被修正前的司法解释规定为犯罪并未超出修正前的刑法规范的语义范围,刑法修正案又将这种行为增设为新罪并规定了较低的法定刑的,根据从旧兼从轻的原则,原则上应该适用修正前的刑法规范;但是根据具体案情如果适用新罪会处以行为人更轻的刑罚的,则应该适用“新法”。目前已经出现对此类单方面“明知”的网络犯罪帮助行为,法院适用“从旧兼从轻”原则定性处罚的案例。

关于《诈骗解释》第七条的规定,有学者认为其在成立共同犯罪的意思联络要求上有所弱化,即只要“明知”他人实施特定犯罪即可,突破了共同犯罪故意作为共同犯罪成立要件的限制性要求,相关司法解释存在司法犯罪化的嫌疑。不可否认,在传统罪名的共犯责任视角之下,司法实践就网络共犯更应关注的是参与者是否分担了行为的实施以及是否存在共同实施犯罪的意思联络,这也是对我国刑法总则关于共同犯罪规定的立场坚守。因为,根据我国刑法关于共同犯罪的规定,共同犯罪必须是二人以上共同故意犯罪,由此要求存在“共同犯罪人认识到自己与他人互相配合共同犯罪”的意思联络。但能否就此说明前述论者的质疑完全具有合理性呢?笔者认为前述质疑对相关司法解释的实质内涵存在误读。

第一,《诈骗解释》规定的行为人的主观“明知”,既包括相互之间存在犯意沟通的双向“明知”,也包括不存在意思联络的单方面“明知”。帮助者与被帮助者之间存在犯意沟通的情形,只要犯罪参与者共同实施的犯罪行为具备刑事可罚性,双方成立共同犯罪就不存疑问,司法解释“以共犯论处”的规定也当然具有合理性。

第二,对单方面“明知”的网络犯罪帮助行为,以被帮助者实施的犯罪的相关罪名定性处罚,在刑法理论上能够得到合理解释。帮助者与被帮助者不存在意思联络的单方面明知的情形,由于犯罪参与者之间缺乏共同犯罪的故意,无法适用刑法总则关于共同犯罪的规定来定性处罚。但是,刑法修正案(九)增设帮助信息网络犯罪活动罪之前,单方面明知的网络犯罪帮助行为按照既有的刑法规范并非只能作无罪处理。根据我国现行刑法关于共同犯罪的规定,我国采用的既非所谓“区分制”的立法体系,也非典型的“单一制”。近年来,我国大多数学者深受德、日刑法的影响,并毫不迟疑地采用“区分制”的共犯理论来解释我国的犯罪参与问题。在前述片面帮助的场合,坚持“区分制”的学者在套用德、日刑法“片面共犯”理论进行解释时就遇到了规范障碍。片面的帮助犯能够在德、日成为判例和通说,是因为根据德国刑法第26条、第27条,日本刑法第61条、第62条的规定,教唆犯和帮助犯的成立并不以教唆、帮助者与被教唆、被帮助者之间有共同故意为条件,被教唆或被帮助者是否知道行为人为其犯罪行为进行了教唆或者提供了帮助,不会影响教唆犯、帮助犯的成立。但是,按照我国刑法第二十五条的规定,“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”,就决定了在我国要成立共同犯罪,除了符合二人以上的主体要求,客观上有共同的行为以外,主观上还必须有共同犯罪的故意。由此,根据我国刑法关于共同犯罪的限制性规定,采用“区分制”的解释路径,片面的帮助行为就无法定性处罚。但有学者表示,过去我们没有意识到我国刑法是采取不区分正犯与共犯的单一正犯体系。按照我国刑法的规定和“单一制”的解释路径,为他人实施网络犯罪活动提供帮助的片面帮助者,虽与他人无意思联络,因缺乏共同故意而不成立共同犯罪,但其单方面参与到他人的犯罪活动之中,客观上实施了符合构成要件的行为,主观上具有相应犯罪的故意,完全具备了相应犯罪的主客观要件,自然应该以相应犯罪的单独犯定性处罚。

第三,相关司法解释“以共同犯罪论处”的规定,属于对共同参与犯罪事实认定的概括性规范。如前所述,无论是双方存在犯意沟通的双向“明知”还是只是帮助者单方面明知的情形,司法解释规定对帮助者按照被帮助者实施的犯罪活动的罪名进行定性处理,不仅存在既有刑法的规范支撑,同时也能够找到解释论上的依据。不同之处在于前者与被帮助者成立共同犯罪,后者只能按照单独犯进行处理。由此,“以共同犯罪论处”的规定,并非在成立共同犯罪的狭义上使用“共同犯罪”或“共犯”,而是在共同参与犯罪这一事实层面,概括性地泛指网络犯罪的事实参与。

因此,笔者认为刑法修正案(九)施行以前,相关司法解释将单方面明知的网络犯罪帮助行为“以共同犯罪论处”的规定,并未超越当时既有刑法规范的语义范围,不存在突破罪刑法定原则进行司法犯罪化的问题。由此,发生在刑法修正案(九)生效以前,但又在该修正案生效以后才被处理的单方面“明知”的网络犯罪帮助行为,按照行为时法和裁判时法均可能被认定为犯罪,就有必要适用有利于被告人的“从旧兼从轻”原则。需要特别说明的是,此处所适用的“从旧兼从轻”中的“旧”,并非前述刑法修正案(九)施行以前的相关司法解释,而是当时既有刑法分则规定的罪刑规范。虽然有利于被告人的“从旧兼从轻”原则不仅适用于新法和旧法,也同样适用于司法解释,但法律与司法解释之间不存在交叉适用进行比较的可能性。因为,司法解释只是具有法律解释权的司法机关所发布的解释性规范文件,其与立法机关制定的法律在性质上存在着本质区别。

“从旧兼从轻”溯及力原则在适用时对“处罚较轻”的理解与判断问题,一直存在着是按照法定刑还是处断刑的轻重来作为判断标准的争议。目前,多数学者认为,处罚轻重的比较,不仅是新旧刑法分则条文规定的法定刑轻重的比较,而是需要将具体的刑事个案适用新旧刑法,综合考量各种刑罚裁量的影响因素,从而进行最终处断刑的检验。笔者也认同处断刑作为处刑轻重判断基准的合理性。若只是单纯比较法定刑的轻重,就可能出现形式上新法规定了较低的法定刑而被直接选择适用,却因综合裁量因素的影响最终反而被判处更高的处断刑的情形,如此则背离了有利于被告人的原则性要求。因此,就我国刑法第十二条第一款所使用的“处刑较轻”的规范表达而言,将其解释为“处断刑”而非“法定刑”更具科学合理性。

四

帮助信息网络犯罪活动罪司法适用的具体情形

为合理实现该罪在司法实践中的规范价值,有必要对刑法修正案(九)施行以后发生的此类案件的刑法规制进行类型性地规范研讨,以求能够为网络犯罪帮助行为的刑法规制提供具有实益的指引和参考。

(一)仅成立帮助信息网络犯罪活动罪一罪

具体包含两种情形:一是因客观情况无法查明被帮助者是否达到犯罪程度,但确有证据证明行为符合了《解释》第十二条“情节严重”之规定,且行为人明知的;二是虽然能够查明被帮助者实施的行为达到了犯罪的程度,但是现有证据只能说明行为人存在单方面明知而无法证明双方存在意思联络,并且行为具备了入罪情节要素的。最终,对行为人以帮助信息网络犯罪活动罪论处。

(二)不成立帮助信息网络犯罪活动罪,仅与被帮助者成立共同犯罪

在“一对一”的网络犯罪帮助活动中,虽然双方存在共同犯罪的意思联络,且被帮助的网络犯罪达到了犯罪的程度,但是帮助行为本身不符合《解释》第十二条“情节严重”入罪标准之规定的。例如,A与实施网络诈骗犯罪活动的B共谋,由A为B的网络诈骗提供支付结算通道,但是事后查明诈骗数额为5万元人民币,达到了被帮助的网络诈骗犯罪的入罪标准,却并未达到帮助信息网络犯罪活动罪20万元的入罪标准。此种情形,虽然行为形式上符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件,实质上却并未达到“情节严重”的入罪标准,但因犯罪参与者之间存在主观上的共同故意,行为后果已达到刑法分则其他具体罪名的入罪标准,行为人仅与被帮助者成立其他罪名的共同犯罪。

(三)构成帮助信息网络犯罪活动罪与被帮助的网络犯罪共同犯罪的想象竞合

双方存在网络犯罪共同犯罪的意思联络,不仅被帮助的网络犯罪达到了犯罪的程度,而且帮助行为本身也符合了帮助信息网络犯罪活动罪入罪情节要求,此时,行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪的同时,也与被帮助者成立其他罪名的共同犯罪,此种情形为“想象数罪、实质一罪”的典型形态,适用“想象竞合”从一重处的法条适用规则来选择最终适用的法律。

(四)同时成立帮助信息网络犯罪活动罪与被帮助的网络犯罪共同犯罪且应数罪并罚

具体包含两种情形:一是在“一对多”的网络犯罪帮助活动中,现有证据不仅能够证实相互之间存在共同犯罪的意思联络,并且被帮助的一个或者几个对象都达到了犯罪的程度,同时被帮助的其他网络犯罪虽因客观情况无法查明是否达到犯罪的程度,但是能够证实行为符合《解释》第十二条“情节严重”之规定。二是在“一对多”的网络犯罪帮助活动中,确有证据证明行为人与被帮助的网络犯罪中的一个或者几个对象存在共同犯罪的意思联络,并且存在意思联络的被帮助者达到了犯罪的程度。虽然行为人与其他的被帮助者之间是否存在意思联络难以查明或者事实上仅存在单方面的明知,但是帮助行为本身就已经符合帮助信息网络犯罪活动罪的入罪条件。最终,对行为人以帮助信息网络犯罪活动罪和被帮助的网络犯罪共同犯罪实行数罪并罚。

★

杨宜