证据与证据资格的逻辑关系——兼谈证据的属性

证据是一个集合概念,而证据资格则是一种判断标准。

直观地理解,证据资格就是判断一份材料是否系证据的标准,也就是说:有证据资格的材料,是证据;反之,则不是证据。当然,证据未必就是定案的依据;证据经查证属实,才能作为定案依据。确定一份材料是否为证据,审查的是证据能力;确定一份证据是否能够作为定案依据,审查的是证据的证明力。在“证据”和“定案依据”之间,似乎并不再需要中间概念。

然而,何家弘、刘品新教授的《证据法学》教科书中,将证据资格作为确定证据“可采纳”的标准,在“证据”“定案依据”之间,增加了“可采纳”的证据,形成了“证据”“可采纳的证据”“定案依据”的概念体系。

由于证据概念是证据法学最基本的概念,甚至没有之一,其重要性于证据法学而言不言而喻。然而,证据的概念在当前的证据法学界至今尚无定论,这显然影响了证据法学的研究及其对实践的指导作用。基础不牢、地动山摇,只有把证据概念搞清楚,才能让其他问题的研究建立在稳固的基础之上。因此,何教授的观点值得我们关注和研究。

一、证据,可以再区分为有证据资格的证据、无证据资格的证据吗?

(一)在证据的概念层面,何教授全面否认了证据的三性,并将之作为证据资格的条件

传统的证据理论,将证据的“三性”:真实性、相关性和合法性视为证据的根本属性。而司法实践中对证据的审查,也主要是围绕证据的“三性”进行,且沿习至今。但近年来,三性作为证据根本属性的地位遭到了学界的质疑。

陈瑞华教授提出:学术界无须再去关注证据属性问题,而应更多地讨论证据转化为定案根据的条件,即证明力和证据能力;张保生教授则坚持,相关性是证据的唯一根本属性,并在著作中重点证否了客观性是证据的根本属性。

而何家弘教授,则在证据概念的问题上,全然放弃了证据的传统三性。明确提出:“无论这个‘根据’是真是假或半真半假,它都是证据。”并认为“证据属性已经是学术研究的废矿区”。

然而,何教授否定证据概念问题上讨论三性,却并未完全否定传统证据三性的价值,只是将之作为证据资格的条件。在证据资格一节中,何授权将客观性条件(同意可以用真实性替代)、相关性、三合法性作为证据资格的基本内容予以阐释,对三性的内容的解读与传统的证据三性并无二致,只是改变了证据“三性”的地位,认为它们不再是传统理论中证据的根本属性,只是证据资格的条件。

(二)将证据资格置于在证据概念之下,作为区分证据是否“可采纳”的标准,实际将概念集合区分为两个子集

何教授认为:“证据的资格问题涉及在司法、执法、仲裁、公证、纪检监察等活动中决定有关人员提出的证据能否被采纳所依据的准则。简言之,就是什么样的证据可以被采纳。”

前述观点表明,何教授并未将证据资格作为判断一份材料是否为证据的标准,而是在确立了证据的概念之后,将证据资格作为区分证据是否“可采纳”的标准,从而使“证据”和“定案依据”之间又加入了“可采纳的证据”,也就是把“可采纳的证据”作为“证据”的下位概念,将“证据”和“可采纳的证据”作为属种关系。

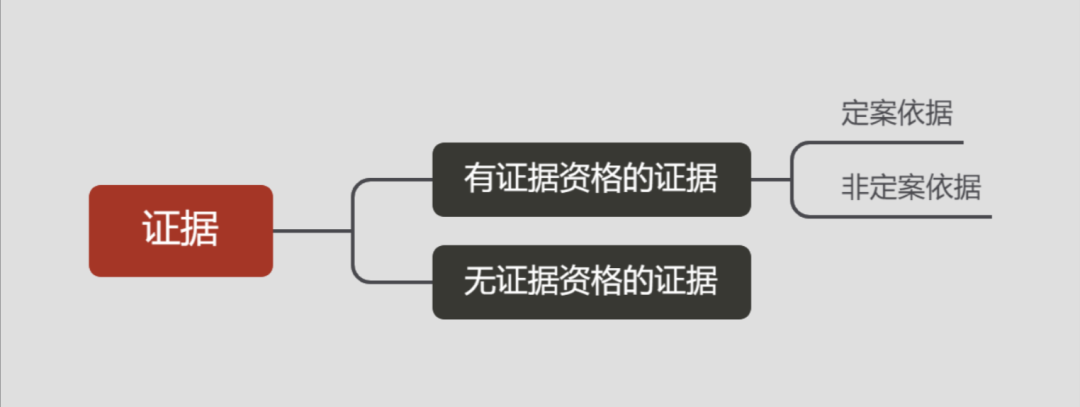

实际上,这就将证据集合划分为两个子集:

1、明确提到的子集:有证据资格的证据,也就是可采纳的证据;

2、隐含的子集:无证据资格的证据,也就是不可采纳的证据。

需要注意,不进行逻辑划分,我们容易忽略后者的存在,因而称之为隐含的子集。只有提出隐含的子集,证据概念才能在逻辑上周延。

(三)何教授的观点,形成了“证据”“有证据资格的证据”“定案依据”的证据概念体系

何教授通过证据资格,提出了证据的种概念“可采纳”的证据后,仍然承认“可采纳”的证据经查证属实之后才能作为定案依据,才是“可采信”的证据。这样,何教授的观点就形成了如下证据概念体系:

证据、可采纳的证据(有证据资格的证据)、可采信的证据(定案依据)。

实际有证据资格的证据,经查证属实之后才能作为定案依据,因而也可以划分为两个子集:

1.作为定案依据的有资格证据;

2.未作为定案依据的有资格证据。后一个子集,也属于隐含的子集,如果不加分析,很可能被忽略。

这样,证据概念体系就形成了这种关系:

二、新瓶装旧酒,旧的争议没有解决、新的问题又出现,只能增加概念体系的混乱

(一)导致证据概念更加含混不清

1.否认证据的三性,抽空了证据的内涵,使其与“材料”“信息”等混同,且导致证据的概念空泛而丧失其价值

否认证据的三性,实际是抽空了证据概念的内涵,导致其外延扩大。同时,证据概念被抽空的内涵和宽泛的外延,与“材料”等概念混同,或者无法区分。证据概念的价值,就是通过其确定的内涵和外延,区分与其他概念的关系。而证据概念的内涵空洞、外延空泛,则丧失了证据概念区分其与其他材料的价值与意义。

2.放宽证据的条件,与法律定义的、自己定义的证据概念相冲突。

我国《刑事诉讼法》第五十条第一款定义的证据概念是:“可以用于证明案件事实的材料”;何家弘教授在教科书中定义的证据概念是:“所谓证据法中的证据,就是指证明案件事实或者与法律事务有关之事实存在与否的根据。”

均表明了证据的内涵是“对案件事实的可证明性”。那么,证据如果可以不真实、可以不相关,如何证明案件事实?只能导致案件事实被掩盖、歪曲,查明事实的方向被带偏。

3.逃避了证据的本质属性问题。

一个概念,要有其本质属性,也就是区别于其它事物的质的规定性。证据概念可以否认三性,是因为三性是否能够成为证据的本质属性确实存在争议,学者对此感到无力或者无奈;但是,逃避三性并不能解决证据本质属性的问题。避而不谈证据的本质属性,显然是无法完成学科的社会责任的。

(二)旧的问题没有解决,制造了新的问题

1.证据三性的争议,并未真正解决

将三性纳入到证据资格来讨论,抛开证据概念的层面对这个问题的争议。然而,在证据资格的层面,三性的争议会仍然存在。仍然还是面临着真实性能否查明、合法性是否证据资格的本质属性、相关性是证据的外部属性等问题。这些争议不解决,也无法确定什么证据具备证据资格、什么证据不具有证据资格。

也就是说,同样的争议,在证据概念的子集中仍然可以重新争议一遍。

2.隐含的子集,明显不符合证据的概念,不具有证据资格的证据,还是证据吗?

前面已经述及,以证据资格作为划分标准,可以将证据划分为两个子集,其中隐含子集“不可采纳的证据”。由此所产生的新的问题是:“不可采纳的证据”,还属于证据吗?能够符合证据的概念吗?

如果认为它们还是证据,则与证据概念矛盾,因为不真实、不相关的证据,并不能证明案件事实;如果承认它们不是证据,则证据概念不能包含其子集“不可采纳的证据”,说明这种划分并不准确。

基于以上几点,在证据、定案依据之间嵌入“可采纳的证据”,只能导致概念体系的冲突、重复与混乱。

三、重新认识证据的属性,将证据证据资格作为衡量证据的标准,才能形成概念体系的逻辑自洽

(一)传统的证据三性,是证据的必要条件,但不应是证据的本质属性

1.传统的三性,应当认定为证据的必要条件或者必要属性。

一个结果有效的逻辑论证,要求论据有效、论证有效。论证的有效性,在于符合逻辑规则;论据的有效性,则在于其相关且真实。诉讼证明只是逻辑论证的一种具体方式,因而要遵循逻辑论证的基本规律;而诉讼证明中的定案依据,也就是逻辑论证中的论据,也要遵循论据的一般要求。因此,定案依据应当相关且真实。证据要经查证属实,才能作为定案依据,因而其真实性、相关性可以有待查实,但不能明显不相关、明显不真实。因此,具有相关性、真实性,是证据的必要条件或者属性。

另外,证据法学是认知科学与法律科学交叉的学科,法律从来不能要求不借代价地查明事实,因而要对证据的合法性进行限定。明确违背法律强制性规定、依法应当排除的证据,也是不能作为证据使用的。

因此,相关性、真实性、合法性,均应当是证据的必要条件;三者共为证据的充分必要条件。

2.传统的三性,不是证据的本质属性

所谓本质属性,是指一个事物区别于其他事物的特性,或者是区别于其他事物的质的规定性。

实事求是地分析,真实性、相关性、合法性确实不应当是证据的本质属性,一个反例即可证明:我们向法庭提交一份法律资料,目的不是用于证明事实的,而是证明作为大前提的法律规范的,其有效性也要具有三性的:1.要是真实的法律条文,不能是虚假的;2.要与案件具有相关性,不能是与案件无关的;3.要具有合法性,相关的法律规定不能和上位法直接冲突。因此,三性不能作为证据区别于其他事物的特性,显然不是证据的本质属性。

(二)证据的本质属性,是“对案件事实的可证明性”

一个诉讼,实际上有三个类型的逻辑论证:

(1)法律解释,需要论证,从而获得大前提;

(2)事实结论,需要论证,从而得出小前提;

(3)裁判结果,需要论证,从而得出诉讼结论。

三类论证,遵循逻辑论证的基本要求,论据均要具有相关性、真实性;遵循法制的要求,论据要具有合法性。因而,三性也是三类论证中论据的共性。

而各类论证中,只有证据是用于证明案件事实的,因而“对案件事实的可证明性”,能够说明证据区别于其他事物的质的规定性,才能是证据的本质属性。

事实上,法律定义的证据概念对此早有表述:“可以用于证明案件事实的材料,都是证据”。另外,何教授对证据概念的定义,内涵也与法律规定基本一致。前述定义,均揭示了证据的内涵为“对案件事实的可证明性”,恰恰也就是证据的本质属性。

另外,从“可以用于证明案件事实”的本质属性中,解读出证据应当以三性为必要条件。首先,不相关、不真实,无法证明案件事实,文义解释可以直接得出相关性、真实性是证据的必要条件;根据非法证据排除的规定,可以用体系解释的方法,可以得出合法性也是证据必要条件的结论。

(三)证据资格是确定证据的标准,这样可构建合理的概念体系,避免产生不必要的混乱

1.证据资格作为确定证据的标准,可以符合证据概念及其本质属性,有利于统一证据概论的认识。

正如选民资格,是确定选民的条件;不具有选民资格的人,不应当是选民,道理完全一致。如果一份材料没有证据资格,则不应当称之为证据。

将证据资格(或称之为证据能力或者证据的可采信),作为判断一份材料是否属于证据的标准,并以三性为条件,符合证据“对案件事实的可证明性”的内涵和本质属性。从而区分证据与其他“材料”的依据,可以使证据的内涵、外延更加明确,有利于统一证据概念的认识。

2.构建合理的证据概念体系。

证据以证据资格为标准、以三性为必要条件,其本质属性系对案件事实的可证明性。证据经查证属实,则成为定案依据,两者中间不再存在中间概念,更符合“如无必要、勿增实体”的奥卡姆剃刀原理。

反之,将证据资格作为判断证据是否具有可采性的标准,则会导致证据集合中出现“不具有可采性的证据”,导致概念体系的冲突、重复与混乱。

3.避免证据概念的宽泛,影响法律体系的运行。

我国《刑法》有多个罪名将隐匿证据、毁灭证据、拒不提供证据、致使证据灭失的行为作为犯罪的客观要件。因此,前述行为均可能构成犯罪并遭受刑事处罚。如果证据概念过于宽泛,与案件事实不具有相关性、不具有真实性的材料,也可以被视为证据,那么该罪的处罚范围可能会被不合理地扩大,参与诉讼的人员将面临极不确定的法律风险。

当然,刑法中所规定的证据,也不能被限缩解释为“定案依据”,因为有些证据被隐匿、毁损,导致案件事实根本无法查明,被隐藏的证据也无法作为定案依据,但其只要具有证据的属性,可以被认定为证据,其行为就可能涉嫌该罪。只有以证据资格作为判断证据的标准,才能使证据范围的合理化,保障法秩序的稳定。

单玉成

润天(上海)律师事务所律师

注:尊敬的读者,感谢您的阅读。以上系笔者对证据与证据属性逻辑关系不成熟的思考,先发表供朋友们参考并敬请批评指正。如果您认可本文,欢迎转发到朋友圈,让更多的人看的到。大家的支持,是我不断前行的动力,感恩有您。